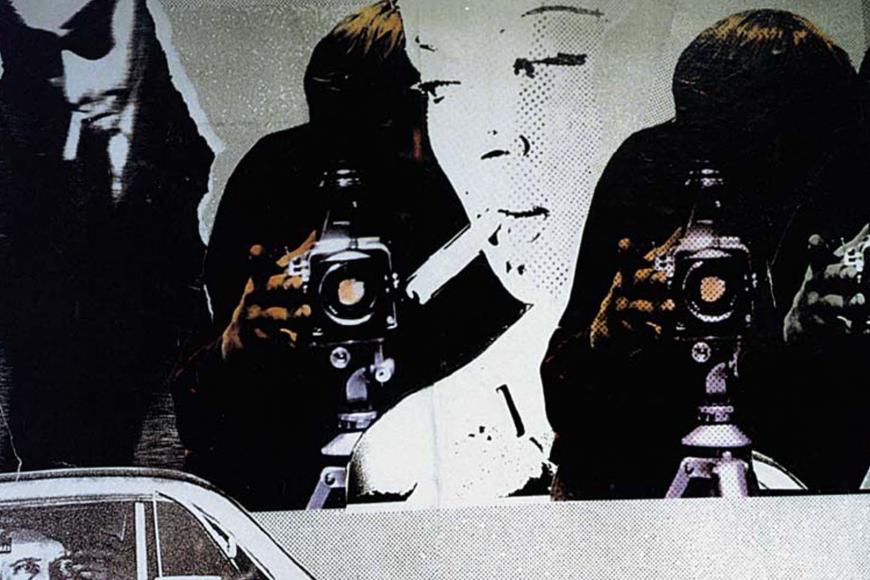

… vergeßt uns nicht! [Ausschnitt]

Zum 40. Jahrestag der Ermordung der Widerstandsgruppe um den KPD-Funktionär Georg Schumann wird zum Andenken ein Film feierlich vorgeführt. Anwesend ist Horst Schumann, Sohn des Widerstandskämpfers und 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung Leipzig. Gefilmtes Dokument und dokumentierte Aufführung werden propagandistische Komplizen: Die DDR-Gegenwart schreibt die NS-Widerstandsgeschichte fort.

![Filmstill [Opening speech for the retrospective “Cuban Documentary Film”] [excerpt]](/sites/default/files/styles/stepped_teaser_/public/fiona/films/stills/87e27ec7-a5fa-4f0c-bacb-21a6b6cbc8ec.jpg?h=e23cd095&itok=YShdmdTq)

![Filmstill [Opening speech for the retrospective “Cuban Documentary Film”] [excerpt]](/sites/default/files/styles/film_stills_full_content_view/public/fiona/films/stills/87e27ec7-a5fa-4f0c-bacb-21a6b6cbc8ec.jpg?h=e23cd095&itok=u3tyNSAe)

![Filmstill [An Interview with Ingeborg Tölke]](/sites/default/files/styles/stepped_teaser_/public/fiona/films/stills/6ff3c370-f0ce-42a3-a57e-4f37f285b500.jpg?h=10d202d3&itok=ucGPR2ad)

![Filmstill [An Interview with Ingeborg Tölke]](/sites/default/files/styles/film_stills_full_content_view/public/fiona/films/stills/6ff3c370-f0ce-42a3-a57e-4f37f285b500.jpg?h=10d202d3&itok=GSNeT1JY)

![Filmstill [Kurt Biedenkopf visits a Soviet tank regiment]](/sites/default/files/styles/stepped_teaser_/public/fiona/films/stills/45138e5f-4fbb-4495-ad4b-2042f249e46f.jpg?h=e66719d7&itok=vJgnCPmq)

![Filmstill [Kurt Biedenkopf visits a Soviet tank regiment]](/sites/default/files/styles/film_stills_full_content_view/public/fiona/films/stills/45138e5f-4fbb-4495-ad4b-2042f249e46f.jpg?h=e66719d7&itok=mQnZG5pZ)

![Filmstill [Posthuman Wombs]](/sites/default/files/styles/stepped_teaser_/public/fiona/films/stills/070b020f-bb2b-4c5b-914f-7021939da925.jpg?h=131411b1&itok=zWlX1Cfz)

![Filmstill [Posthuman Wombs]](/sites/default/files/styles/film_stills_full_content_view/public/fiona/films/stills/070b020f-bb2b-4c5b-914f-7021939da925.jpg?h=131411b1&itok=uU3ALwiJ)

![Filmstill [Sierra Leone]](/sites/default/files/styles/stepped_teaser_/public/fiona/films/stills/c1b8736d-6a68-43e6-8099-84d4ab26cccf.png?h=d1cb525d&itok=4RomqN0Q)

![Filmstill [Sierra Leone]](/sites/default/files/styles/film_stills_full_content_view/public/fiona/films/stills/c1b8736d-6a68-43e6-8099-84d4ab26cccf.png?h=d1cb525d&itok=iXFwU7Yw)